本所概况

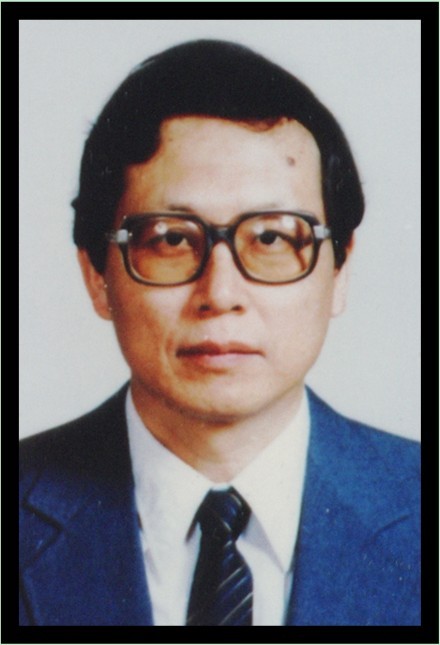

沉痛悼念罗希文先生

沉痛悼念

我国著名中医典籍研究与英译专家、中国社会科学院荣誉学部委员、中国社会科学院哲学研究所研究员、中国哲学史学会中医哲学专业委员会会长

1987至1990年,罗希文先后8次赴美国洛杉矶加利福尼亚州立大学、夏威夷大学、密执根州立大学、旧金山加利福尼亚州立大学做访问学者。1992年,罗希文应李约瑟邀请,赴英国剑桥大学李约瑟研究所做访问学者。2001年,赴香港浸会大学做学术访问。

2004年4月,党和国家领导人李长春、刘云山、李铁映、陈奎元同志批示,将罗希文从事的中医典籍研究与英译工作纳入到全国哲学社会科学发展规划之中。2005年4月,经国家社科基金批准,由罗希文担任首席科学家的《国家社科基金中医典籍研究与英译工程》重大项目启动。2006年7月,由罗希文等人积极推动,经中国社会科学院、国家民政部批准,中国哲学史学会中医哲学专业委员会登记注册。

罗希文在数十年间锲而不舍从事中医典籍的研究与翻译,迄今已完成我国古籍医典四个阶段的代表作《黄帝内经》、《伤寒论》、《千金方》、《本草纲目》的英译本,以及《金匮要略》、《东医宝鉴》、《医方类聚》、《医心方》等多部中医经典著作的英译工作,总字数超过2000万字,被海内外学者誉为“中医典籍全英译本第一人”。这些由中国人自己完成的中医典籍英译本的相继出版,开拓了中外学术文化交流新领域,为推动中医走向世界做出了重要贡献;也打破了长期以来西方汉学界垄断汉文经典英译工作的局面,标志着我国中医典籍的研究与翻译走上世界前列。 为了将这些中医典籍译成英文版本,罗希文的前期准备工作就花了近20年,翻译工作又花了整整10年,积累各类资料卡片达十几箱。对这些中医典籍全文英译实际上也是一次全方位的考证,对原文的一些错讹之处一一订正注解;对所有药名的翻译,全部采用“汉语拼音-拉丁文-英文”对照方式,力求译文的准确性;在附录中专门梳理出中药名称、引用书目名称、全部方剂索引、引用地名索引、古代官职名称等八大索引,也全部采用汉语拼音、英文、拉丁文同时标注,便于西方读者阅读和研究。2003年,600万言、共6卷的《本草纲目》(全英译本)出版,成为我国学者英译中医典籍的一个里程碑式作品。国内外学者盛赞罗希文的工作在东西方读者和学界之间架起了一座沟通之桥,使西方读者不再把读“天书”般的中国古医书视为“畏途”。2005年5月,国家外文出版局将罗希文完成的中医典籍《本草纲目》(全英译本)评为2004年度外文出版成果优秀奖。2007年,《本草纲目》(全英译本)荣获中国社科院第六届优秀成果一等奖。

罗希文深刻地认识到,中医经典的传播,不能仅仅局限于翻译,更需要理论和文化上的支撑。只有在深刻阐明和总体把握中医的哲学性质和思维方式的前提下,才能深化对中医原典的理解,推动中医在现代社会的传承、发展和创新。同样,我国的中医药发展战略也需要借人文社会科学之力突破发展瓶颈,重新焕发活力。为此,罗希文为中医哲学理论的研究和学科建设多方奔走呼吁。2006年7月,经中国社科院和国家民政部批准,课题组联合科技部中国科技信息研究所、中国中医科学院、北京中医药大学、北京大学等单位的专家学者,形成跨学科学术联合共同体,登记注册了“中国哲学史学会中医哲学专业委员会”,标志着中医哲学作为一门独立的学科形态,承担起学术、文化和社会功能的时代使命。在罗希文等多名专家的共同努力下,2009年12月,由北京市中医管理局、中国社科院中医药国情调研组、中国哲学史学会中医哲学专业委员会等联合发起“关于制定《中医药人文社会科学发展规划》的倡议”,表明中医药人文社会科学已经成为我国哲学社会科学事业发展中的一个新的成长点。

从2005年开始,从《国家社科基金中医典籍研究与英译工程》项目的起步,延伸至中国哲学史学会中医哲学专业委员会、中国社科院中医药国情调研组成立,罗希文与跨学科共同体新型的团队一道努力,除继续进行中医典籍的研究与翻译外,还围绕如何更好发挥中医药对经济社会发展的促进作用,广泛开展调查研究,积极为有关部门建言献策,做了大量卓有成效的工作。他在兼任中国社科院中医药国情调研组的顾问时,虽然疾病缠身,不能再到全国各地实地考察,但他还是尽自己所能,积极提出建议。提出了建立国家级“中医药事业发展改革试验区”的建议,对中国社科院中医药国情调研课题组的工作有着积极的启迪。课题组在近几年的工作中,在配合国家有关部门就医疗体制改革、甲型H1N1流感等重大疫情防治、食品卫生安全、中医药申报“世界非物质文化遗产保护”、整理出版中华医藏、全国“两会”有关中医药提案等做了多项工作,得到有关方面充分肯定;课题组先后在12个省、自治区、直辖市,34个市、县开展中医药国情调研,组织4次大规模问卷调查,召开多次学术研讨会和专题座谈会,将中医典籍翻译和中医哲学理论研究工作,与中医药产业经济、中医知识产权保护、中医管理体制改革、中医文化教育等社会实践有机结合起来。这一切成就,都折射着罗希文多年的深入思考,他的辛勤探索正在转化为现实。

罗希文到中国社科院工作以来,始终默默耕耘在中医典籍的研究与翻译领域。由于长期的伏案劳作,身体严重透支,年逾花甲后疾病缠身,曾四次眼底出血,视力急剧下降,但仍鞠躬尽瘁,死而后已。

“译本草,一夫独步,伤其逝也;弘中医,四藏俱扬,郁乎文哉。”

罗希文走了,但他为此奋斗之终身的事业,后人还在继续努力。

中国社会科学院哲学研究所

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳